月 日 : 2017年

講座名 : 講演&修了式

講 師 : 重吉 康史 先生

場 所 : ビッグアイ中研修室3・4

公開講座、会場は満員の盛況 |

修了証書を両手に記念撮影 |

ほぼリハーサルなしのぶっつけ本番 でも仲間の息はぴったり |

月 日 : 2017年3月15日(水)曇り時々雨(霰)・3月16日(木)晴

講座名 : 卒業旅行 (和歌山県/紀伊田辺方面)

講 師 : 玉井 済雄 先生(天神崎の自然を大切にする会)・各施設担当者

場 所 : 稲むら火の館・天神崎・備長炭発見館・南方熊楠顕彰館・白崎海岸

|

♪二度と帰らぬ思い出乗せ~て♪♪ 10期生の講座も大詰めを迎えて、いよいよ卒業旅行。多くの思い出を胸に、8時 金剛駅前、8時15分泉ヶ丘を予定通り出発。曇りがちの冬に戻った様なあいにくの天気、でも10期生の表情は明るく、「 紀伊田辺に着く頃にはきっといい天気になっているに違いない」と勝手に信じていた。しかしながら稲むら火の館で津波 について学んだ後の広村堤防の見学は強風のため中止。さらに昼食のために立ち寄った秋津野ガルテンでは雨が降り始め た。ナショナルトラスト運動のさきがけの天神へ移動して天神崎の自然について学び、カスミサンショウウオと卵のうを 観た後、磯の生き物観察中には強風に加えて雨やあられまで降り出して、観察を途中で打ち切り、日和山の散策も中止し て少し早めに旅館に入った。 2日目、天気良好。まず、巨岩がごろごろしてしいる奇絶峡を通り抜け、備長炭発見館へウバメガシを約2週間かけて 今回の旅行は最後まで天気に翻弄され続けたが、夕食後の懇親会、帰りの車内の反省会も盛り上り良きにつけ悪しきに |

|

|

|

||

| 専用メガネを着用して3D映画「稲むら火の」鑑賞する |

カスミサンショウウオの卵のうと幼生(天神崎で) |

エビ、カニの仲間 カメノテの蔓脚 | ||

|

|

|

||

| 懐かしいですね 木炭車に改造したオート三輪 |

木炭の芸術品 椿の花をそのまま木炭にしたもの | 南方熊楠が研究に没頭した邸宅とその庭 |

||

|

|

|||

| 白崎海岸の石灰岩の岩山の景観 |

これ何かの化石では?白崎海洋公園の遊歩道で接写 |

月 日 : 2017年

講座名 : 自然観察

講 師 : 武田 敏文(日本パークレンジャー協会)、北川先生、山岡先生、舛田先生

場 所 : ほしだ園地(交野市)

|

3月。寒かった冬も終わり、いよいよ春。しかしこの日は陽射しに暖かさを感じるものの、北風が吹き、時に雪が 舞う寒い日。園地内のツツジもコブシもまだ開花の気配はない。イヌノフグリや、ホトケノザなど足元の可憐な花々 に、わずかばかり春の訪れを感じた。星のブランコへの小道を歩きながら、早春の自然を観察した。種子や萌芽、木 々の葉痕など。オニグルミの葉痕、維管束痕、新芽の様子はヒツジの顔、あるいはサルの顔にもたとえられ、何とも 可愛い。小枝にぶら下がるウスタビガの繭をみつけた。この緑鮮やかな繭は、葉の少ない今の時期には遠目でも容易 に見つけることができる。葉を落としたイヌビワは、枝に青い実(花嚢)をつけていた。イヌビワは雌雄異株。冬の 花嚢は雄株である。この中にはイヌビワコバチが棲息、冬を越している。イヌビワコバチはイヌビワの雄株の花嚢の 中でしか、子孫を残すことができない。一方、イヌビワの花粉を運ぶことができるのは、イヌビワコバチだけ。イ ヌビワはイヌビワコバチがいないと種子が作れない。両者は互いに助け合って生きている。早春のまだ眠りの中にい るように見える自然にも、多くの生きるための巧みな仕組みがあった。 |

|

|

|

||

| 上:ほしだ園地名所、星のブランコ。全長280m高さ50m 下:楽しげに橋上を歩く10期生。・・と煙は高いところが好きというけど・・・ |

足元に春をみ〜つけた!! |

冬を越す動植物の様々な顔。オニグルミ:ヒツジ顔?サル顔? |

月 日 : 2017年2月22日(水) 晴れのち曇り

講座名 : 昆虫の冬越しとコモ開き

講 師 : 佃 十純 先生 (加呂登池自然クラブ)

場 所 : 大泉緑地、公園管理事務所会議室

|

|

|

||

| 管理事務所会議室での座学 |

ムクノキに巻かれたコモの取り外し、虫が逃げないように慎重に |

さあ、虫の採取、つかむのに一苦労 |

月 日 : 2017年2月15日(水) 晴れ

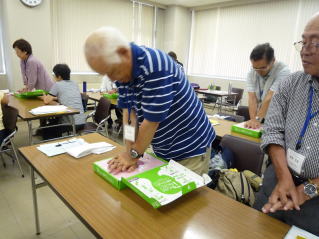

講座名 : 岸和田ガイドウォークと大阪湾の魚の世界

講 師 : 岸和田ボランティアガイド・きしわだ自然資料館、施設担当者

場 所 : 岸和田市・きしわだ自然資料館

|

だんじり祭りと岸和田城そしてNHK朝ドラのカーネーションの街、今日の講座は南海本線岸和田駅からスター ト。岸和田駅、商店街、岸城神社、五風壮、岸和田城をボランティアガイドの詳しく丁寧な説明を聞きながら街中を 散策した。 メインイベント。チリメンモンスター探しと資料館の見学、館内には岸和田の自然に関連する物や世界の動物のはく 製など多くの資料が展示されていて、なかなか見応えがある。そしてワークショップは、チリメンジャコの中に潜む 、本来なら捨てられる運命にあるモンスターを見つけ出す。カタクチイワシ以外の魚やカニ、エビの幼生、タコやイ カの赤ちゃんなど様々なモンスターを探し出して、ルーペ・顕微鏡でしっかりと観察した。 ティに富んだ講座で楽しい一日を過ごせた。 |

|

|

|

||

| 午前10時、商店街入口にある時計の中からだんじり囃と共に現われただんじりが舞う |

剝製の前でホッキョクグマの鋭い爪と歯の形について説明を受ける |

真剣にチリモン探し。これはカニのゾエアそれともメガロパ? |

月 日 : 2017年2月1日(水) 晴れ

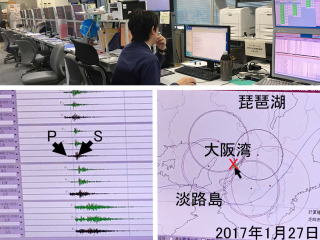

講座名 : 大阪管区気象台見学、大阪市立科学館見学

講 師 : 施設担当者

場 所 : 大阪管区気象台、大阪市立科学館(大阪市)

|

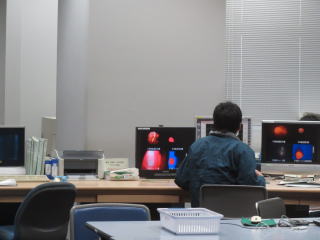

週初めには最高気温14.2度と春のような暖かさだったのに、2日後の今日は最高気温6度。 はどうなっているんだと思いながら、気象台へ。入構証をいただいて、緊張の面持ちでゲートをくぐった。まずは気 象の観測について、説明を受けた。地上からはアメダス、レーダーなど、30 km上空まではラジオゾンデで、更に上 空35,800 kmの地球規模の観測は気象衛星ひまわりからデーターを得て、スーパーコンピュータで解析。しかし最後 の予報の決断は長年経験を積んだ予報官による。更に地震の起こる仕組み、通常波と津波の違いなどの話を伺い、地 震監視と気象予報の現業室を訪れた。コンピューターモニタがずらりと並び、思いのほか、人が少ない。緊急時にな るともっとスタッフが増えるらしい。さらにアメダス装置の実物を観察し、地上の測定装置は意外と単純と思った。 午後は大阪市立科学館、世界最高峰と言われるプラネタリウムへ。まず当プラネタリウムの特徴を述べた画面が 現れた。フランス製いすが設置され、心地よく眠ることができるとある。心地よさを十分に体感させてもらった。今 頃の夜空には、8時頃、西の空、月のそばに非常に明るく瞬く金星が、それらの間には赤く少し暗い火星が並んで見 える。晴れた日に、南東の空に光る、冬の大三角、オリオン座と共に夜空を見上げてみつけてみよう。 |

|

|

|

||

| 現業室:天気予報。今日の予報担当者(右)と週間予報担当者(左)が作業中 |

現業室:地震監視。下図:1月27日の大阪地震データ。各観測所で得られた、P波とS波の時間差をもとに円を描き、それらの交点(赤)が震源地 |

アメダス装置。温度計:上部にファンがあり下から上へ通風。雨量計:雨が濾水器を通り転倒ますに落ちる。一定量になると、ますが傾き排水。 |

月 日 : 2017年1月25日(水) 晴れのち曇り

講座名 : 野鳥観察(冬鳥)

講 師 : 仲 淳一先生、市川勝三先生、野上先生 (泉北野鳥の会)

場 所 : 平城宮跡(大和西大寺~平城宮跡資料館~遺構展示館~水上池~コナベ古墳~ウワナベ古墳~自衛隊前)

|

平城宮跡に足を踏み入れると木々にはメジロやシジュウカラ、エナガなどが混群をなして忙しそうに動き回ってい た。双眼鏡やカメラを構えているのに一向にじっとしてくれる気配がない。身を守るために群れを成しているようで 一羽が飛び立つとみな一斉に飛び立っていく。 に姿を現してくれた。 を青と表現するらしい。ちなみに青色は瑠璃色というそうだ。 リスイ、へびのような変わった動きをする珍しいトリにも出会うことが出来た。 じって巫女の白装束に似ているというミコアイサもいた。 ワナベ古墳まで足を運び、漸く最後にその姿を目に収めることが出来た。 うことができた。 に飾ることが出来た。 |

|

|

|

||

| 平城宮跡、左後方は大極殿 |

モズ |

アオジ |

月 日 : 2017年1月18日(水) 晴れ

講座名 : 共生の森づくり視察

講 師 : 岡 秀郎 先生(大阪自然環境保全協会)、森本 栄一郎 先生 (管理事務所)

坂尾 先生(大阪府みどり推進室)

場 所 : 堺第7-3区(堺市)

|

大阪湾に突き出した約280ha(甲子園球場70個分の面積)の広大な埋め立て地、堺第7-3区が今回の講座場所。ここ は産業廃棄物の処分場として埋め立てられた土地で、先に埋め立てが修了した80haは「みなと堺グリーン広場」とし て府民に開放している。後に埋め立てが完了(平成18年)した北側の200haに太陽光発電設備と、池、草原、森が広 がっている。 午前中の座学で堺第7-3区の概要、展示室見学、共生の森づくりの活動、共生の森の生物について講義を受け、 |

|

|

|

||

| 最初に出会ったミサゴ 我々を優しく出迎えてくれた |

突然現われたチュウヒを初めて観て 感激する受講生 |

10年前植樹した森、かなり暗い、現在は円形植栽を実施して空間を設けている |

月 日 : 2017年1月11日(水) 晴れ

講座名 : そば打ち体験、 部会説明会

講 師 : 施設担当者(泉北そば打ち普及会)、柴田 一 大阪シニア自然カレッジ副代表

場 所 : 綿利そば製粉(株)、堺市総合福祉会館(堺市)

|

お正月にはそば食べて〜、コマをまわして遊びましょ♪♪・・・? 年の初めに、そば打ち体験。コシのある、 のどごしのいい、そばができるといいな!! エプロンをし、三角巾を着け、よく手を洗い、準備万端。まずは先生の 手技をよく観察。そば打ちは「1,はち 2,のし 3,包丁」と言って“水回し”と“こね”の行程が最も大切な のだそうだ。粉をふるい、よく混ぜて、水を3回に分けて入れる。指を立て、大きくまわして水を均一になじます。 水量は粉の半分、その60%を最初に入れる。続いて20%、最後は加減を見ながら残りの水を。最初の水量を少なく間 違えると、堅く、割れやすい生地になってしまう。その後のこねる、のばす、切る、すべての段階で、堅すぎと言わ れてしまった。大いに助けてもらいながら、何とか切り終え、5つに分けて紙にくるんだ。そのうち一つは試食用、 ざるそばに。少々太めではあるが、歯ごたえ、のどごしは良く、まずまずかな!家に持ち帰り、今度は釜揚げで。“ まあまあ、できてるやないか”と主人に褒められ、よかった!! 午後は柴田副代表による、部会説明会。10期生も残り3ヶ月を切り、修了後どうしようという話題もちらほら。 |

|

|

|

||

| 手打ちそば体験I。

水量が大事。手早く均等に混ぜる。 |

手打ちそば体験II.体重をかけ、しっかり練る。内在する空気を逃す。空気が残っていると、ひび割れにつながる。麺棒操作もかなり苦労。指導者の助けで何とかシート状に。 |

手打ちそば体験III。最終段階:切る。せめてこれだけでも丁寧に。気合いを入れてカット。多少太いが均等に切れたと自負。おいしいざるそばがいただけました。 |

月 日 : 2016年12月21日(水) 晴

講座名 : 地質観察 -石川・嶽山-

場 所 : ラブリーホール、汐ノ宮~石川河川敷~千代田神社(外環道路側)

|

|

|

||

| ラブリーホールでの座学 |

柱状節理・・・玄武洞まで足を運ばなくてもこんな近場に |

鳥地獄を彷彿とさせる炭酸泉 |

月 日 : 2016年12月14日(水) 曇り

|

冷え込んだ朝、森の工作館の工作室には早くもストーブに火が入っていて、冷えた身体を暖めた後、久保館長の 自然解説とガイドウォーク。 様々な植物や動物が観られ自然好きにはとても楽しい場所。館長が力説するのが、むろいけ園地は現在ナラ枯れ病の 真最中で、被害はコナラ・クヌギからスダジイ・ツブラジイにまで広がっている。そして枯れた木には猛毒のカエン タケが多く発生する。しかし枯れる前のコナラが大量のドングリを落とし、それが芽生えた実生が多くみられたのに 少しほっとした。館長が焼いてくれた手作りピザの昼食後は、本日のメインイベントの土鈴作り。この時ばかりは先 生の説明を熱心に聞き、工夫を重ねて意欲的に粘土との格闘を楽しんだ。 |

|

|

|

||

| これはなんでしょうか? |

指差す先には何が…??? |

これらは何を表現しているの? |

講座名 : 農業体験④

講 師 : 四日克彦先生、ゴールドファームの皆さん

場 所 : ゴールドファーム神於山農園(岸和田)

|

早くも師走。1年の終わりがやってきた。子供の頃、この時期になると必ず、祖母が大根を軒先につるし、冬の、 そして正月の準備を始めていた。あの大根の美しい白さを思い出す。今日は大根の収穫と大根からし漬け体験。大根 の中でもくらま大根は大きく育ち、みずみずしく、柔らかく、甘味もあって、とてもおいしい。3月に一度戴いて以 来、皆大ファン。この収穫の日を楽しみにしていた。畑に入り、収穫。かつて大きくて抜くのに四苦八苦していたの に、今日はンンン・・・?!簡単に抜けた。9月の長雨で種が流れ、その後の日照不足で生育も悪い。常に自然の影 響を受ける農業の苦労を思った。小さめの大根は、水洗いし、数本ずつ束ねてたくあん用に吊した。大きめはレシピ にしたがってからし漬けにした。そして残りは家庭での食用にいただいた。きっと煮物に、漬け物に、生食用に家庭 で大活躍しているに違いない。収穫後の畑に馬糞の堆肥をまき、畝に生えた草を抜いた。来年は良い作物ができます ように!! |

|

|

|

||

| 力強く、頼りになる10期男性達。収穫後の土作りに働く。空は青く樹木先端にはチョウゲンボウが光る |

良く気がつき、働き者の女性達。力を合わせて大根の収穫。たくあん用大根干し。 |

きな大根はからし漬け用に。みんなで力を合わせ、洗って、切って容器に並べ、 調味料を入れ、重しをして完成。2週間もすればきっとおいしいからし漬けに!! |

講座名 : 九度山町散策と紙漉き体験

講 師 : 飯島 祥平 先生(まちなか語り部)・稲葉 孝 先生(紙遊園)

場 所 : 九度山町・紙遊園

|

|

|

||

| 田赤備えの九度山駅 |

対面石の前で説明を受ける |

慈尊院で安産の祈願? |

||

|

|

|

||

| おっぱい弁当と町石弁当 |

真剣に紙を漉く | 水分を拭き取る |

月 日 : 2016年11月16日(水)晴

講座名 : 奈良公園の巨樹観察

講 師 : 酒井二郎先生、重栖先生(グリーンあすなら)

場 所 : 春日奥山遊歩道南部~首切地蔵~滝坂の道

|

|

|

||

| カシの木で一位の「イチイガシ」 |

ナラ枯れで切断された「イチイガシ」 |

ムクロジの黄葉 |

||

|

|

|

||

| ナラ枯れした木(ツブラジイ?) |

杉の巨木を背にして“ちょっと細身に見える?” |

首切り地蔵休憩舎にて |

月 日 : 2016年11月1日(火)・2日(水) 雨・晴れ

講座名 : 芦生の森 ネイチャーガイドトレッキング

講 師 : ネイチャーガイド:高御堂氏/三船氏

場 所 : 京都大学フィールド科学教育センター森林ステーション 芦生研究林(京都府)美山町

|

“京大が守る秘境、芦生の森ピンチ シカ害で天然林荒廃”衝撃的な記事が、今秋、朝日新聞に載った。何百年も 生き続けてきたブナやトチ、カツラの木はどうしただろう。環境に合わせ、伏条性を示す芦生杉は?京都大学芦生研 究林入り口を抜けると、遠くに臨む芦生の森。広葉樹林の間に濃い色をした芦生杉が点在している。なだらかな稜線 を示す準平原。600m以上の高地は冷温帯林、それより低地は暖温帯林で構成され、さらに日本海側と太平洋側の移行 帯に位置して、実に多様な植物種を観察する事ができる。まずは大きなケヤキ保存木、続いてカツラ。木々の何百年 という歴史と、樹形の力強さに、圧倒される。芦生の厳しい冬を耐え抜く芦生杉は葉を柔らかくして雪をつきにくく している。芦生杉が示す伏条更新には植物のたくましさが感じられる。数百年も生きた巨樹は、やがて倒れ、朽ちて 苔やキノコが生え、ついには土に還る。倒れた巨樹の後に、大きな空がみえる、日当たりの良い空間ができる。次の 若い樹木が育つ。自然林の中に生命の循環を見た。しかし鹿は生えた若木を食べ尽くし、鹿の好まない植物のみが残 っていく。植物の多様性が失われていく。途中に柵で囲った部位があった。一つは研究者が研究のため、特定植物を 保護。そしてもう一つは鹿を忌避し、鹿害を逃れた環境での植生観察のため。実験域として活用されていた。森には クマの棲息も知られている。樹皮を剥ぎ、樹木に付いたクマの歯形に棲息を感じる。また大木の大きな穴もクマの越 冬穴として知られる。しかし二十数年もガイドを務める高御堂さんは森でクマに出会ったことはないという。人と動 物の共生がうまく謀られているのかもしれない。最近、里でのクマの出現、被害がしばしば報じられている。動物と の共生はどのように謀っていけばいいのだろう。  宿泊所、河鹿荘かやぶき民家別館前。高御堂ガイド、三船ガイドと共に。いざ出発! |

月 日 : 2016年10月26日(水)晴

講座名 : 琵琶湖の治水、薬用植物の観察

講 師 : 石川先生(アクア琵琶)、山浦高夫先生はじめ山科植物資料館の皆様

場 所 : アクア琵琶、山科植物資料館(日本新薬株式会社)

|

119の一級河川が流れ込む琵琶湖から唯一流れ出る天然河川・瀬田川。その流量をコントロールする洗堰こそ、琵 琶湖と淀川の両方の洪水を調整して水量を一定に保つ、いわば洪水予防の番人。琵琶湖の治水の歴史について館内で の案内やビデオ、展示物で説明を受けた。瀬田川洗堰沿いに架かる橋を渡る際、洗堰を境に瀬田川の上下流でその流 れや水位が全く違うことに気づき、瀬田川洗堰の存在を実感する。現瀬田川洗堰のすぐ上流にはレンガ造りの旧南郷 洗堰も遺構として残っている。 ることが出来た。午後は山科植物資料館へ移動。元々は回虫駆除薬サントニンを含有するミブヨモギの栽培試験圃場 。資料館の概要説明の後、約3000種の薬用・有用植物が植栽されている植物園へ案内頂いた。 プランツから始まり、レオンの香りレモングラス、酸味を甘味に変えるミラクルフルーツ等々、珍しい植物がいっぱ い。薬草名には効能もかかれているが、その効能を見るたびに我が身に心当たりがあり、或は近い将来お世話になり そうな気がする薬草ばかり。その数の多さに驚くばかり。限られた時間の中で精一杯説明頂いた。 |

|

|

|

||

| アクア琵琶ロビーにて |

瀬田川べりで食後の団欒、後方に見えるのは瀬田川洗堰 |

世界最大の降雨体験(HP曰く、当館で1番人気のこのアトラクションは連日子供たちで大賑わいです) | ||

|

|

|

||

| 山科植物資料館にて |

エビスグサ、生薬名「決明子」 | 植物園内にて |

月 日 : 2016年10月19日(水)曇り

講座名 : 金剛山の植物観察 ③

講 師 : 桝谷 祥子 先生(金剛山の植物に親しむ会)

場 所 : 五條林道~千早峠(金剛山)

|

集合場所に集まった我々をヘリコプターが出迎えてくれた。対岸の中腹から五條林道の広場に材木を吊り下げて 運んでいるのだ。その運搬作業を横目に講座をスタート。係員の指示に従ってその場を通過して、幕末に天誅組が五 條代官所を襲撃するために千早峠越えた歴史的道、五條林道へ。以前の雨の影響で荒れた道や土砂で谷が塞がれ道に 溢れた水が流れる部分を通り過ぎると、比較的平坦で歩きやすい静かな道が続く中での観察となった。 10月の高温のためか、虫の発生が多いらしく葉がほとんど喰いつくされた樹木の葉や草花が目立つ中、秋の花々は 終わりに近づいて、ミカエリソウ、サラシナショウマ、アケボノソウの花は何とか残っていて観ることができ、他に はキク科の花が多く観られた。また、コウライテンナンショウやハダカホオズキ、ツルシキミ等の赤い果実も多く、 我々の目を楽しませてくれた。 |

|

|

|

||

| 先生を先頭に檜林の林道を楽しく歩く |

ウツギ、コウツギ、マルバウツギの区別について…?? |

柄の先についた小さな花が集まっているサラシナショウマ 柄がなければイヌショウマ |

||

|

|

|||

| トリカブトの仲間と聞き、近くにいた受講生が思わず飛退いたカワチブシ |

先生から「これ何の葉?」と問われ、誰も答えられずよく観たら別の株に咲いていた季節外れのエイザンスミレ |

月 日 : 2016年10月5日(水)

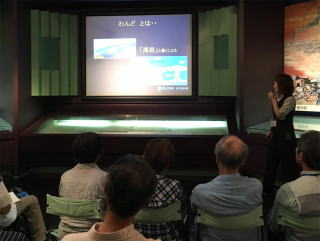

講座名 : 淀川資料館と水生生物センター見学

講 師 : 小関 博子先生、餅原先生(淀川資料館)、小田先生(水生生物センター)

場 所 : 淀川資料館(枚方市)、水生生物センター(寝屋川市)

|

淀川はかつて日本一淡水魚が多いと言われていた。多様な淡水魚棲息のための環境をもたらしたのは、湾処(わん ど)である。かつて大阪港から京都伏見までを蒸気船でつなぐため、水深を深くしようとして設置された水制が、や がて土砂が貯まり、草が生え、人工的な湾処となった。また、淀川では何度も大きな洪水に見舞われ、改修が試みら れてきた。人々の生活を守るための改修である。上流には瀬田川洗堰を設け、水量の調節を行った。下流には淀川大 堰を作り、汽水域と淡水域を分けた。結果、川は澱み、酸素不足。日光が届かず、魚の住みやすい環境に変化をもた らした。生きものが生息しやすい河川環境は、年間を通して大きな水位の変動があり、河川敷は年に何回か水をかぶり、川は洪水の たびに流れを変える(氾濫原還流)、というものらしい。外来魚の大繁殖も影響して、日本で三ヶ所にのみ棲息が確認されているイ タセンパラはほぼ絶滅に近い状態となった。生物は互いに繋がり合って生きている。一つの都合を優先させた環境の 変化は、巡り巡って大きな生態系の変化を生む。今、イタセンパラ等、稀少な生物の復帰を目指して、わんどの復活 、淡水魚遡上のための水路の確保等、様々な試み、活動がなされている |

|

|

|

||

| 淀川資料館。淀川を取り巻く環境についてのお話。わんどが多様な生態系を育んだ。 |

淀川の風景。きれいに整備され、川を渡る風が心地よい。河川敷には秋の花々も。 |

魚の遡上のため、かつてあった川の段差(*印)を改修。石を置いてでこぼこのスロープ(矢印)を作った。アオサギも川辺で一休み。 | ||

|

|

|

||

| 枚方水位観測所(A)。水位を常時観測。ホームページ上で現時点の水位を知ることができる。向こうに見えるのは枚方大橋(B) |

水生生物センターのビオトープ。もんどり網(*)を体験。餌を仕込み、網を投げ入れて、約20分留置。網を引き上げて、魚をバケツに入れる。沢山の淡水魚。もんどり網には水底の魚がかかる。 |

水生生物センター展示水槽の魚たち。上:保護に力を入れているイタセンパラ。目下繁殖活動中。オスは婚姻色をしめす。ほんのり赤みを帯びて恥じらってるみたい!! |

月 日 : 2016年9月28日(水) 雨のち曇り

講座名 : ウミホタルの観察

講 師 : 山田浩二先生(貝塚自然遊学館)

場 所 : 青少年海洋センター、せんなん里海公園

|

|

|

||

| 座学(於;青少年海洋センター) | 仕掛けの設置完了 |

何に見えますか |

||

|

|

|||

| 満天の星の様 |

「乾燥ウミホタル」にします |

月 日 : 2016年9月21日(水) 曇り

講座名 : 海辺の野鳥観察

講 師 : 仲 淳一 先生・野上 豊彦 先生(泉北野鳥の会)

場 所 : 甲子園浜

|

阪神タイガースの本拠地、甲子園。台風一過の秋晴れとはならず、今年のタイガースの成績を表わすような、どん よりとした曇り空の下での海辺の野鳥観察。甲子園駅から講座をスタートして、定番のスズメ、カラス、ハトなどを 観察しながら鳴尾浜公園へ、遊歩道に出ると上空を飛んでいる数羽のツバメを確認。海の方に目をやると海面のあち こちでジャンプしているボラと、海面に浮かんでいるブイそれぞれに1羽づつとまっているアジサシを観察できた。 鳴尾川河口付近の岩場や波けしブロックにアオサギ、ダイサギ、カワウが多く観られ、砂浜にはカルガモに交じって 気の早い冬鳥のカモ類を多く観察できた。 わせではカモ6種を加えて27種となった。 |

|

|

|

||

| アジサシ、カワウ、ウミネコを観察する受講生 |

ブイにとまるアジサシ湾内に集まるのは珍しい。台風の影響か? |

ササゴイ幼鳥 喉の白い線が目立つ | ||

|

|

|||

| 砂浜でくつろぐカルガモ、コガモ、マガモ、ヒドリガモ、スズガモ達 |

岩の上で佇むアオサギとコサギ |

月 日 : 2016年9月7日(水) 晴れ

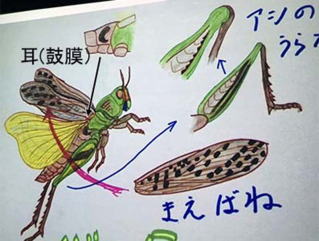

講座名 : 大和川の自然観察と秋の昆虫

場 所 : サンスクエア堺(堺市立勤労者総合福祉センター)(堺市)

|

子供の頃誰もが歌った童謡“虫の声”。♪あれマツムシがないている・・・♪♪。草むらで遊べば必ず出会ったバ ッタやイナゴ。秋の虫たちにかなりの親近感を抱いていたはずなのに、バッタとキリギリスはどう違う??? この機 会にしっかり観察したい。大和川河川敷での観察となった。空は真っ青な秋空。飛び交うトンボたちには目もくれず 、網をもって草むらの昆虫採集。あっという間に虫かごは一杯になった。トノサマバッタ、クルマバッタモドキ、ツ チイナゴ、エンマコオロギ、・・・など。松下先生はしっかりと虫たちを掴んで、外見の特徴、触角、前翅・後翅の 様子、鼓膜、産卵管など細かく丁寧に教えていただき、多くの初耳、初見を得た。最後に虫たちの運動会。後ろ肢を 蹴ってジャ〜ンプ→飛翔。滞空時間をストップウオッチ計測。トノサマバッタ♀が飛行時間7秒4で一等賞。 |

|

|

|

||

| 大和川河川敷。網を広げて採集開始。網より手で採る方が簡単という人も。 |

虫かごはすぐに昆虫で一杯。トノサマバッタ、クルマバッタモドキ、ショウリョウバッタ、キアゲハなど。 | バッタの形(松下先生スライドより一部改変)後肢が発達。後翅は前翅の下に扇子のように折りたたまれている。耳は腹部に。触覚は短い。産卵管:短い。一方、キリギリス、コオロギは耳:前肢に。触覚:長い。産卵管:長い |

||

|

|

|||

| バッタの観察。左:前翅の下に後翅。扇状に開き、透かして見える模様が美しい。 |

ショウリョウバッタのオス(♂ )とメス(♀)。メスがオスの数倍も大きい。 |

月 日 : 2016年7月27日(水) くもり

講座名 : 伊吹山/高山植物観察と醒ヶ井/梅花藻観賞

場 所 : 伊吹山、醒ヶ井

|

JR関ケ原駅から伊吹山登山バスに乗車し、45分程で一気に高度差1000メートルを駆け上がり、スカイテラス駐車場 到着。平日とはいえ、ハイシーズンのこの時期、多くのお客さんでいっぱいであった。伊吹山は石灰岩質の山であり 、草本がどの山より種類が多いとか。「いぶき」の名を冠する植物も30を優に超えるという。薬草も多い。しかし何 といっても伊吹山といえば「シモツケソウの群落」。だが今はかつての面影がない。フジテンニンソウの繁茂やシカ などの食害・踏圧、温暖化も影響しているようだ。ガスがかかり少しひんやりとする外気、しかしウォークにはちょ うど快適。藤井ガイドの案内で西コース~東コースの約3時間の植物観察を堪能し、帰りのバスに滑り込んだ。 醒ヶ井に立ち寄り、地蔵川の清流に咲く可憐な梅花藻を観賞した。湧水で手や顔を洗い、「きれいになった?」と語 りかけてくる女性、梅花藻にも負けない可憐な女心。 持ちだけは今なお青春真っただ中のカレッジ生である。 |

|

|

|

||

| スカイテラス駐車場にて |

コオニユリ;オニユリより小型で葉の付け根にムカゴをつけない |

フジテンニンソウ等の除草や獣害柵設置により保護されたシモツケソウの群落(シモツケソウ再生試験地) |

||

|

|

|

||

| クガイソウ;葉が輪生(類似のルリトラノオは葉が対生) |

イブキフウロ;花びらの先が3つに分かれているのが特徴 |

地蔵川の清流に可憐に咲く梅花藻 |

月 日 : 2016年7月20日(水) 晴

講座名 : キノコ観察

場 所 : 烏帽子形公園 (河内長野市)

|

梅雨が明けた晴天の下、前回のふれあいの森でのキノコ入門以来、2回目のキノコの講座。 今回の観察場所は |

|

|

|

||

| 森の中でキノコを探す |

採取したキノコを前に先生の説明を受ける |

烏帽子形山頂から河内長野市街の眺望 |

月 日 : 2016年7月6日(水) 晴れ

講座名 : マクロ写真入門

場 所 : ラブリーホール(河内長野)

|

講座の都度、植物に、動物に、レンズを向け、多くのシャッターを切る。植物を愛らしく、美しく。虫たちの |

|

|

|

||

| アオクサカメムシとの出会いがきっかけでマクロ写真を始められたとか。ピンクの縁取りと背中のワッペンが可愛い。画像:soyokaze-jp.cocolog-nifty.comより |

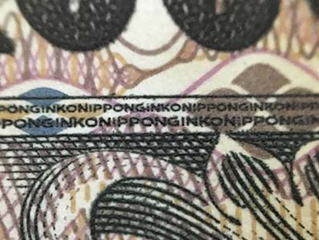

お札の鮮明マクロ画像を撮そう!上:どうしたら撮れるかな?虫眼鏡を使って・・ |

やった!! 肉眼で見えなかった一万円札の文字が、iPhoneとルーペではっきりと写せた。NIPPONGINKOは一万円札のどこに描かれている?探してみよう!! |

||

|

|

|

||

| 神社で虫に挑戦。動きまわる虫に、写真は急にレベル アップ。難しい!! |

ムラサキシジミ。閉じた翅はシミが浮かんだような茶色。美しい表側のムラサキが見たかった。 右:翅を広げたムラサキシジミ(http://www.geocities.jp/gauss0jp/murasaks.htmより) |

阿倉先生写真帳の虫たち |

月 日 : 2016年6月22日(水) くもりのち時々小雨

講座名 : 水田の生き物観察

場 所 : 大阪市立鶴見区民センター、鶴見緑地自然体験観察園

|

|

|

||

| 座学、区民センターの調理実習室にて |

カルガモ君、水田の入り口で我々を出迎えてくれた |

モノアラガイ、ヘイケボタルの餌 |

||

|

|

|

||

| ショウジョウトンボ、白地に赤が更に映えます |

将来のシニアカレッジ生、体験受講? |

ヤマトヌマエビ(左上・ペットとして人気とか)、スジエビ、オタマジャクシ |

月 日 : 2016年6月15日(水) 晴

講座名 : 農業体験 ③

場 所 : ゴールドファーム 北阪農園

|

梅雨の晴れ間での3回目の農業体験。まずは金ごまの種蒔き、マルチ(ビニールシート)の穴に水をやり、封筒と

午後は、ごんべぇ(手押し式種蒔き機)でのゴマの種蒔き体験と、午前に種蒔きした畝溝に、受講生が持ち寄った |

|

|

|

||

| 金ゴマの種蒔き マルチの穴に5粒づつ |

ジャガイモの収穫 この作業が一番たのしい |

仲良くごんべぇで種蒔きする、およねと松っあん? |

月 日 : 2016年6月1日(水) 晴れ

講座名 : 里山の間伐体験

場 所 : 滝谷 奥の谷(富田林)

|

今日の目的は滝谷、奥の谷でひのきの間伐体験をすること。地球上には多様な沢山の生態系が存在し、それらが |

|

|

|

||

| 完全装備で細心の注意を払って間伐へ。 |

密生した暗いひのき林(矢印)の間伐木を選ぶ。間伐の済んだ場所(*印)では陽が差し込み、草や雑木が育ちつつある。 |

檜にロープをかけ間伐準備完了。方向を見定めて注意深くのこぎりを入れる(受け口)。 |

||

|

|

|

||

| 次に追い口を入れて倒す。左:間伐・枝打ち!(現地実習)、北杜市役所産業観光部林政課発行を改変。右:倒した檜の切り口。 | ロープで倒れる方向をコントロールしつつ、木を倒す。やったー!! |

2〜3mに切断。皮を剥ぐ。現れた檜木肌は白く光り、美しい。皮剥道具はオリジナル手作り。 |

月 日 : 2016年5月25日(水) くもり

講座名 : 京都深泥池の自然観察と京都府立植物園見学

講 師 :竹門康弘先生(京都大学 防災研究所准教授)柴田先生(京都府立植物園協力会)

場 所 :京都深泥池・京都府立植物園

|

|

|

||

| 水面いっぱいのジュンサイと後方は浮島 |

深泥池を背にして集合写真 | 水面いっぱいに浮かぶジュンサイを分断する割れ目、それが鹿の通り道。 |

||

|

|

|

||

| 植物園北山門前からガイドツアースタート |

さすが、ご本家!色とりどりのエキウムは立派です。 |

不思議!引き裂かれた葉がつながっている? |

月 日 : 2016年5月18日(水)

講座名 : シダ類植物の観察

講 師 : 辻井 謙一先生

場 所 : ファインプラザ大阪(堺市)、光明池緑地

|

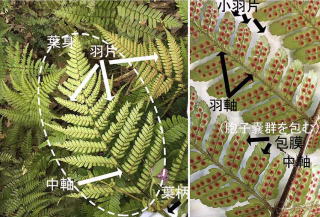

“高校の生物部に入った時、シダ類の数が種子植物と較べて少なくて、調べるのが楽そうだなと思った。”なぜ |

|

|

|

||

| シダ植物の各部位の名称。ベニシダ(右)とミドリベニシダ(左)。包膜の色に違い |

春の山野草の代表:ワラビ(右)とゼンマイ(左)。ワラビは羽片先端が真っ直ぐ長く伸びるのが特徴(矢印)。 |

緑地雑木林のけもの道を歩きながら、シダ植物を観察。 | ||

|

|

|

||

| ノキシノブ。緑が美しく、鉢植えにも用いられる。 |

光明池緑地に見られたいろいろなシダたち。 | 光明池緑地のシダたち。クマワラビはふわふわした感じがいかにもクマらしい。ウラジロは葉身が八の字様にのび、末広がり。 |

月 日 : 2016年5月11日(水)曇り・5月12日(木)晴

講座名 : 西はりま天文台 一泊研修

講 師 : 各施設担当者

場 所 : 11日 - 耐震工学研究センター・S P

ring-8・西はりま天文台

12日 - 丹波竜化石工房・人と自然の博物館

|

10期生初めての一泊研修、ワクワクしながらスタート。今回のメインは星空観察、天気予報では雨のち曇り、星が観 |

|

|

|

||

| E-ディフェンス、重さ800tonある振動台と加振機の模型 |

SPring-8の実験ホール |

日本国内最大、公開望遠鏡としては、世界最大のなゆた望遠鏡 |

||

|

|

|

||

| なゆた望遠鏡で観た木星と2個の衛星 |

天文台から見た、佐用町名物の朝霧 |

丹波竜発掘地の模型を見ながら発掘時の話を聞く | ||

|

|

|||

| 丹波竜発掘場所(コンクリートで埋め戻されている)と恐竜の卵が発見場所(写真左上の白い楕円) | 獣のはく製の前で兵庫県の自然について説明を受ける |

月 日 : 2016年4月27日(水)

講座名 : 金剛山の植物②

講 師 : 桝谷祥子先生 (金剛山の植物に親しむ会・近畿植物同好会会員)

場 所 : 金剛山ちはや園地~山頂

|

|

|

||

| 伏見林道・念仏坂、たかがこれしきの坂、でも足が重そう? | フタバアオイ、徳川家家紋として有名 |

さあ講座のスタート、雨よ降らないでと祈りつつ |

||

|

|

|

||

| シハイスミレ、めしべがカマキリ状であるのが分かりますか? |

コクサギ、葉のつき方が2枚ごとに互生“コクサギ型葉序” |

静御前が舞う姿のように美しいヒトリシズカ |

月 日 : 2016年4月20日(水) 晴れ

講座名 : 鵜殿の植物観察

講 師 : 小山弘道先生(鵜殿ヨシ原研究所 所長)・伊藤修身先生(鵜殿クラブ)

場 所 : 高槻市 鵜殿

|

淀川の堤防から眺めると川はどこにあるのと思うほど広い河川敷に、甲子園球場18個分が鵜殿と呼ばれる場所。以前 |

|

|

|

||

| 鵜殿のヨシ原を歩く | 若芽が伸びるヨシ群生地、遠くに天王山、比叡山、男山 |

オギ・ヨシ・セイタカヨシ、見分け方の説明を受ける |

||

|

|

|

||

| オドリコソウ、受講生の多くはこの花に出会うのは初めて |

ノウルシの群生もあちこちに |

鵜殿と利根川だけでみられるトネハラヤスリ |

月 日 : 2016年4月6日(水) 晴れ

講座名 : 都市公園の野鳥観察②

講 師 : 仲 淳一先生、野上 勝三先生、市川 康彦先生(泉北野鳥の会)

場 所 : 大泉緑地(堺市)

|

新年度、新入生、新入社員。日本では多くの新しいがある4月最初の講座を野鳥観察にした。野鳥を求めて空を見上げ |

月 日 : 2016年3月30日(水) 晴れ

講座名 : 浄水場/植物園見学(村野浄水場/大阪市立大学理学部付属植物園)

講 師 : 窪田先生、角谷先生(村野浄水場)、迫田先生(大阪市大植物園)

場 所 : 村野浄水場/大阪市立大学理学部付属植物園

|

|

|

||

| 太陽電池パネルで蓋をされた沈殿池;遮光による沈殿池内の藻の発生防止効果と一石二鳥 |

磯島取水場からの淀川の水の送水に使われる導水管;なんと2600mm径 |

高度浄水処理棟からの浄水場全景;琵琶湖が見えますよ!(但し、前方階層系浄水施設の壁面に・・・) |

||

|

|

|

||

| 三木博士(元園長)が化石植物として発見・命名されたメタセコイア;樹形が何とも美しい |

ラクウショウの呼吸根;カメラアングル次第で面白い作品が・・・ |

カタクリの群生;可憐です |

月 日 : 2016年3月23日(水) 晴れ

講座名 : 磯の生物観察

講 師 : 和田太一先生(水産技術センター見学担当)

場 所 : 水産技術センター・豊国崎

|

みさき公園から、カレッジ生の乗車ですし詰め状態になったコミュニティバスで水産技術センターへ、この講座は 午後は大阪では貴重な自然が残る豊国崎へ移動して、生物観察。潮溜り、石の裏、岩の隙間を探し回り、貝、カニ、 |

|

|

|

||

| キジハタ (大阪の呼び名あこう)小さい時はメスばかり、群れの中で大きくなったものがオスに変わる |

ジオラマで、水産技術センターが係わる大阪湾の水中をイメージする |

ヒラメの稚魚がいっぱい とってもかわいい |

||

|

|

|

||

| ナマコ 触った感触はぷよぷよそれともカチカチ? |

磯で生き物を探す | 豊国崎の生物 こんなに集まりました |

月 日 : 2016年3月16日(水) 曇り

講座名 : 植物が「動く」方法

講 師 : 長谷川 匡弘先生(大阪市立自然史博物館学芸員)

場 所 : 大阪市立自然史博物館

|

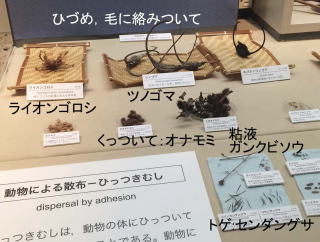

植物が「動く」??? かつて、動物との違いを説明する項目の一つに、植物は「動かない」というのがあったはず。 |

|

|

|

||

| 種子とタネ。違いは何?(長谷川先生講義資料を改変) |

タネ達の風で運ばれるための工夫 |

第2展示室。日本列島、 大阪平野に現れた生き物たち。 |

||

|

|

|

||

| タネの動物による散布。絡みついて、トゲでひっついて、粘液を使って。ライオンゴロシは果実のかぎ爪を四方に伸ばし,動物によって遠くまで散布される。 |

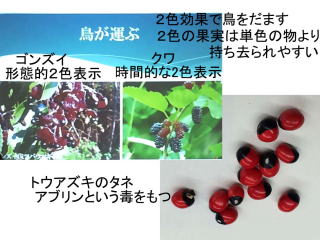

鳥や哺乳類が食べることで散布。赤と黒が鳥にとって目立つらしい。 |

生き物は環境を利用し、互いにつながり合って生きている。模型を用いて展示。上:ドングリが落ちてから芽吹くまでのシミュレーション。下:昆虫と花。昆虫は蜜を得、植物は花粉を遠くへ散布。 |

月 日 : 2016年3月9日(水) 雨

講座名 : 動物園視察

講 師 : 巴里 藍先生(天王寺動物園 獣医師)

場 所 : 天王寺動物園

|

子供らが小さい頃、そして次は可愛い孫を連れて、動物園を訪れた。今回はあれから久しぶりの動物園訪問。誰のた |

月 日 : 2016年3月2日(水) 晴れ

講座名 : 農業体験②

講 師 : 四日克彦先生 (NPO法人ゴールドファーム代表)

場 所 : ゴールドファーム 北阪農園/木積農園

|

|

|

||

| 先ずはウォーミングアップに石ころ拾い |

アンデスレッドの植え付け、芽の向きは気にせずに30cm間隔に |

くらま大根の収穫、おみあしが細く見えます |

||

|

|

|

||

| 枝木の片づけもみんなでやればあっという間 |

玉ねぎ畝の草取り | 難波ネギの収穫、今夜は鍋でも |

月 日 : 2016年2月24日(水) 曇り

講座名 : コケの観察

講 師 : 大崩 貴之 先生(京都大学大学院 人間・環境学研究科)

場 所 : 橿原公苑本館・橿原公苑

|

|

|

||

| パワーポイントの画面とホワイトボードの板書を見ながら講義を受ける |

先生を囲んでルーペの使い方や観察のコツを教わる |

ケヤキの樹皮に着生しているロウソクゴケ これは地衣類でありコケ植物ではない |

||

|

|

|

||

| 乾燥に強いスナゴケ 上部は元気な状態 下半分は乾燥して休眠中 |

コバノチョウチンゴケ 緑色の配偶体と突き出ている胞子体が美しい |

顔を近づけて コケ目線で しっかりと観察 |

月 日 : 2016年2月17日(水) 曇り

講座名 : 絶滅危惧植物入門と剪定実習

講 師 : 施設担当者

場 所 : 大阪府立花の文化園

| 午前の座学は絶滅危惧植物入門。散歩中に見る草花はほとんどが外来植物。日本古来の草花はどうなっているのでし ょう。そのあたりをしっかり聞いて学ぼうと臨んだ今回の講座。 川や海、森、草原、砂漠、気候や地形に応じて様々な 生態系が成り立っている。生物の多様性が失われると、私たちが自然から受けている恩恵を失うことになる。日本には約 7500種の植物が自生しているがその1/4が絶滅危惧種に指定されている。花の文化園では様々な角度から、植物の多様 性保全に取り組んでいるとのこと。 午後は剪定実習。最初に教室で剪定の基本のレクチャーを受け、現場へ移動。まず 、昨年9期生が剪定したシナヒイラギを剪定することに、最初は先生の指導を受けながら剪定バサミで慎重に切っていた が次第に大胆になり、のこぎりの出番も多くなったが、そんな受講生の剪定を先生は温かく見守ってくれた。シナヒイラ ギの剪定が終わると次にベニバナトキワマンサクに。先生から、「この木は春に咲く花芽がいっぱい着いているので、切 りすぎない様に」との指導を受けながら丁寧に剪定して終了。とても楽しい実習となった。 |

|

|

|

||

| 植物の多様性保全についての講義を受ける | 絶滅危惧植物を手に熱く語る本田先生 | 昨年9期生が剪定したシナヒイラギの現在の樹形 |

||

|

|

|

||

| のこぎり、剪定バサミで剪定 | 花芽のあるベニバナトキワマンサクの剪定にもチャレンジ |

剪定後 こんなにスッキリ 大丈夫? |

月 日 : 2016年2月10日(水) 晴れ

講座名 : 地球環境問題と私達の未来

講 師 : 巌 圭介先生(桃山学院大学社会学部教授 進化生物学・環境教育)

場 所 : 堺市立栂文化会館

|

富山湾の冬の味覚‘氷見寒ブリ‘は、全く不漁だったそうだ。これからシーズンを迎えるホタルイカは例年通り獲れる だろうか。海水温との関係が取り沙汰されている。地球温暖化と関係あるかも! 地球温暖化はウソなどとする話題もテレ ビで取り上げられているが、私達は日々の生活の中で、気象に、動植物の生態に、今までと違う環境の異変を感じている 。巌先生はIPCC(気候変動に関する政府間パネル)のデータを基に近年における平均気温の上昇、氷の減少、海の酸性化 の事実を示された。温暖化ガスとして知られるCO2は産業革命以降増え続けている。このまま対策を何も施さなければ100 年後には海面が45〜82cm上昇、気温は4℃近く上昇するそうである。何かしなければならない。私達が生活の中で排出す るCO2量は全体から見れば10%程度、産業・業務・運輸等の生産、流通活動からの排出が大きい。しかし私達は自然エネル ギーの利用、断熱、節電など自分でできることを考え、実践しなければならない。午後は太陽エネルギーによるクッキン グの試み。太陽は時々雲の陰に隠れる。空を見上げながら、’雲よ退いて‘と祈る。ようやく太陽が顔を見せた。ソーラ ークッカーに反射し、まぶしい。装置中央に手を置くと、暖かさが伝わる。さあ、卵を割って、目玉焼きを作ろう!随分 以前に砂漠でオイル缶の上に卵を割り、目玉焼きを作るコマーシャルを見たことがある。砂漠はなんと暑いと思ったが、 日本の、しかも冬の季節に、太陽の光りを集めれば目玉焼きができるんだ!!何事にも好奇心一杯のカレッジ受講生の中 には、家でやってみようという人がいるに違いない。 |

月 日 : 2016年2月3日(水) 晴れ

講座名 : 金剛山の野鳥観察

講 師 : 仲 淳一先生、市川勝三先生、辻マリ子先生

場 所 : 金剛山千早園地周辺

|

|

|

||

| 金剛山ちはや園地より御来光を拝む(6:57撮影) | 金剛山山頂ライブカメラ、本番1分前 |

キジバトのツーショット、大きなおなかを真下から間近で |

||

|

|

|

||

| ウソ、ツルウメモドキの実を啄んでいるのか |

人懐っこいヤマガラ、可愛いですね |

最後に鳥あわせ(ミュージアム/ネイチャールームにて) |

月 日 : 2016年1月27日(水) 晴れ

講座名 : 気象と天気

講 師 : 久保 智子先生(気象予報士)

場 所 : SAYAKAホール(大阪狭山市)

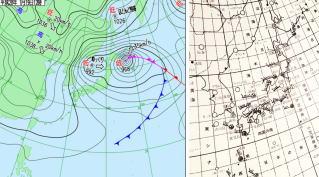

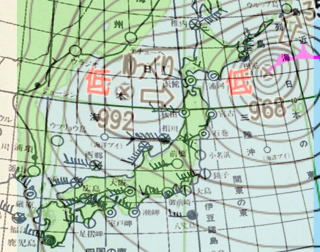

| 最近の気象はどうして?何故?が実に多い。夏には猛暑日が何日も続き、雨が降りだしたと思うと、今度は局地的に 猛烈な雨が降り続く。まるで熱帯にいるみたい。一方暖冬と思った冬は、急に態度を変えて、猛烈寒波となって大雪をも たらす。一体どうして?何故、何故・・・?気象講座で何かが少しは見えてくるのだろうか?今日の講師は気象予報士、久 保智子先生。テレビやラジオのお天気コーナーでも活躍中だ。天気予報のためには、多くのデータが集められる。地上か らはアメダス、気象レーダー。上空30kmまでの大気状態を知るための気球。さらに上空からは気象衛星ひまわり8号が 10分毎、日本上空では2,5分毎にカラーで映像を送ってくる。天気予報士は気象庁からのデータ、予想をもとに予報士と しての判断を加えることができる。テレビで5分ほどの朝の予報に午前3時位にはテレビ局に赴き、内容を考え画像を作る そうだ。何とも身を削るような大変な仕事である。天気図を見て天気の状況がわかるようになりたいと無謀なお願いをし た。1月の1回目の寒波が来た日のアメダス情報をいただき、天気図に書き込んだ。気象庁の天気図と見較べ・・・??? 低気圧では反時計方向に風が吹き込む。高気圧では時計方向に流れ出す。何とか風向ぐらいは読めたかな…?前線につい て知ろうと思えばさらに上空の情報が必要だそうだ。何とも奥が深い。私達は予報を受け取り、今、あるいは未来に起こ るだろう事象に備える事が大切と話された。 |

|

戸外で雲を観察。雲量は80%と見たが、陽射しがあるので天気は晴れ。高い空にすじ雲。その下にひつじ雲とぽっこりした綿雲。下層には西の空に層積雲が現れ、弱い雨となるか |

|

||

| 気象予報士、久保先生による気象と天気の講座。日頃の何故を知りたい | 月19日の気象庁の情報をもとに、天気図に記号を記入。1回目の寒波が来た日。 | |||

気象庁発表の天気図(A)と、記号を記入した天気図(B) 日本海側では九州から山陰、北陸まで雪。風も強い。本格的な西高東低の冬型はこの後やってきた |

|

|||

| 気象庁天気図に、天気、風力・風向を書き込んだ天気図を重ねた。風向は低気圧中心に向かって反時計回り。等圧線の混でいる地域では風が強い。納得!! |

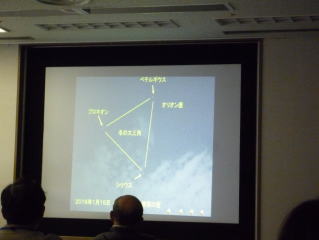

月 日 : 2016年1月20日(水) 曇り

講座名 : 星座入門(座学とプラネタリウム鑑賞)

講 師 : 中島健次先生(座学)/那須香大阪天文台長

場 所 : ソフィア堺

|

|

|

||

| 星座入門の座学を受ける受講生 | 冬の大三角(シリウス、プロキオン、ベテルギウス) |

ハサミと糊で手作り「星座早見盤」出来上がり! |

||

|

|

|

||

| 天体望遠鏡(反射式)をのぞく |

ソフィア堺・プラネタリウム館外観 | 星座入門講座を終えて、お隣「平和と人権資料館」に立ち寄る |

月 日 : 2016年1月13日(水) 曇り時々雨

講座名 : 環境対策施設見学

講 師 : 施設担当者

場 所 : 舞洲スラッジセンター(大阪市建設局)・舞洲工場(大阪市・八尾市・松原市環境施設組合)

|

|

|

||

| USJ仕様にラッピングされたJRゆめ咲線の電車で桜島駅へ |

ユニークな建物その1、舞洲スラッジセンター |

ユニークな建物その2、舞洲工場 |

||

|

|

|

||

| 溶融炉の説明を熱心に聴きながら見学する受講生 |

スラッジセンター中央制御室、モニターには燃焼状態が |

ごみピットから直径6㍍のバケットで焼却炉投入ピットへ |

月 日 : 2016年1月6日(水) 曇り

講座名 : 春の七草摘みとお粥作り

講 師 : 上角 敦彦先生、笠原先生、石垣先生(富田林の自然を守る会)

場 所 : 滝谷・奥の谷

|

2016年、新春初講座。寒の入りというのに、暖かい。3月の気候とか。こんな気候で地球の温暖化は大丈夫かと不安 |

月 日 : 2015年12月16日(水) くもり

講座名 : ネイチャークラフト

講 師 : 三枝 茉莉先生 (後北先生(館長)、木下先生)

場 所 : 堺自然ふれあいの森

|

|

|

||

| 「ドングリカモ」作りの前に、ドングリとカモのミニ座学 |

「ドングリカモ」作り。細かい作業は大変、でも仕上がりは上々 |

自然素材集めに園内散策、皆さん真剣なまなざし |

||

|

|

|

||

| このあたりフクロウが繁殖しているという・・・ヒミツのお話 |

リースの飾りつけ、コンセプトに向かって着々と・・・ |

発表会前にプレ展示された力作群の一部 |

月 日 : 2015年12月9日(水) 晴れ

講座名 : 地質観察

講 師 : 佐藤 隆春 先生(大阪市立自然史博物館 外来研究員)

場 所 : 二上文化センター・ドンズルボー

| 1500万年前の大阪付近では火山活動が盛んで二上山もその一つ、当時は現在の二上山よりかなり高かったと考えら れている。ドンズルボーはその二上山の噴火でできた溶岩ドームの崩壊で火砕流が発生し付近の湖に繰り返し堆積したも のがその後の地殻変動で隆起、風化、浸食作用に因りできた景観なのです。教室での「火山活動」と「昔のおおさか」に ついて講義と、二上山博物館の見学、その後ドンズルボーへ移動。初めて来た受講生は、まずその変化に富んだ不思議な 風景に「近くにこんな珍しい風景の場所があるとは」と驚きの声が聞かれた。地層の観察では、先生の解説に一同興味津 々で、熱心に火山豆石を探したり、変わった岩石や地層を見つけては活発に質問して、太古の昔に思いを馳せる一日とな った。 |

|

|

|

||

| 二上山博物館担当者からサヌカイト、凝灰岩、金剛砂について説明を受ける |

ドンズルボーの風景、凝灰岩の白と紅葉した木々のコントラストが美しい |

独特な景色を眺めながらの昼食 |

||

|

|

|

||

| 火山豆石の詰まった地層、水分が多かった証拠 |

粘土のような細かい火山灰の薄い層をよく観ると下面は凹凸で上面はつるつるこれも水中で堆積した為 | 帰り道も滑りやすいので足元に気を付けて! |

月 日 : 2015年12月2日(水) 晴れ

講座名 : エネルギー有効活用、施設見学

講 師 : 中田洋太郎先生、施設担当者

場 所 : 大阪ガス科学館、泉北製造所第一工場、第二工場

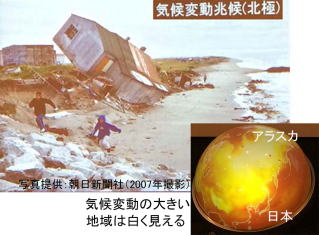

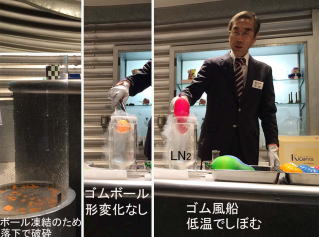

“百聞は一見にしかず“ パイプが伸びる。殆ど人の姿は見えず未来空間を彷徨っているよう。その製造所の一角にある科学館に多くの一見があった。シャボン玉の 実験では小学5年生を対象とした実験とのこと。我々も還暦を過ぎて子供に還る。久々にシャボン玉を飛ばし、楽しいね!ドライアイスをお いた容器の上ではシャボン玉が落ちてこないことを確認。CO2は空気より重いことを視覚で感じた。さらにCO2が酸性雨や地球温暖化をも たらすことを示す実験。pH指示薬BTB液や温度計を用いて確認した。−196℃の液体窒素を用いるといろいろなことがわかる。液体窒素の 中に膨らましたゴム風船を入れると、空気が冷えて体積が縮小。しぼんでしまう。一方、ゴムボウルを入れると、カチカチに凍り、落とすと瞬 時に破裂する。極低温でゴムの物性(弾性)が失われ、堅いプラスチックのように、落とすと割れてしますのである。液体窒素内に試験管を 入れると空気が冷やされて液体空気ができる。試験管を液体窒素から取りだし、直ちに、火を付けた線香をいれると火が消える。しばらく室 温で温めた後、線香を近づけると線香が赤くなる。酸素が発生したためである。空気は窒素と酸素からなり4:1の割合で含まれると子供の 頃学んだ。加えて微量のアルゴン、さらに微量のCO2がある。液体空気が温まると沸点の違いにより、沸点の低いものから順に気化する。 1番低いのが窒素,次いでアルゴン、酸素である。窒素で消えた線香は温度上昇と共に気化した酸素により、赤くなる。このようにして沸点 の差を利用して液体空気を分溜することができる。なるほど、納得!! |

|

|

|

||

| 天然ガスを液体にすると体積は1/600に。中田先生によるLNG製造法と利用のお話 |

シャボン玉が落ちない!? |

どうなる?地球の温暖化実験。 |

||

|

|

|

||

| 気候変動の兆候。北極では永久凍土の融解と海岸浸食が続き、家屋が倒壊 |

液体窒素(−196℃)の効果。右:ゴム風船。空気冷却で体積縮小。中:ゴムボール。極低温で凍結。弾性を失う。左:容器に落とすと破裂 |

液体空気の分溜。沸点差を利用。N2:-196℃、Ar:-186℃、O2:-183℃ |

月 日 : 2015年11月25日(水) くもり

講座名 : 都市公園の野鳥観察

講 師 : 仲 淳一先生、吉村先生、立石先生 (泉北野鳥の会)

場 所 : 大阪城公園

|

|

|

||

| キンクロハジロ;虹彩の黄色、後頭部の寝癖?が印象的 |

しなやかに軽やかにユリカモメ |

シジュウカラ;黒ネクタイはトレードマーク |

||

|

|

|

||

| 極楽橋付近で楽しませてくれたジョウビタキ |

ジョウビタキに見入るカレッジ生 |

本日の総まとめ「とりあわせ」 |

月 日 : 2015年11月18日(水) 雨

講座名 : 紅葉と冬芽形成

講 師 : 栗谷 至 先生(大阪自然環境保全協会 理事)

場 所 : 和泉シティプラザ・宮の上公園

|

栗谷先生の講座は5月の「植物入門」に次いで2度目。最初、トウカエデ、ニシキギ、ゴヨウツツジ、サンゴジュ等の |

|

|

|

||

| 梅の枝の断面 ここにもアントシアンが なぜ? | 傘の花の上にはケヤキの紅葉 |

モミジバフウとイロハモミジ 葉脈の違い解りますか |

||

|

|

|

||

| エノキとムクノキの葉 さてどちらがエノキでしょう | 野鳥が大好きな実 ムクノキとムクドリはどちらが先 |

ハクモクレンの冬芽を切って観ました 花芽 葉芽それとも両方?ちなみに花は葉から変化したもの |

月 日 : 2015年11月11日(水) 晴れ

講座名 : 自然観察(甲山)

講 師 : 北垣 二夫先生(くすの木ネイチャー)

場 所 : 甲山森林公園(西宮)、地滑り資料館

|

阪神西宮駅より循環バスで約30分。住宅街のすぐそばに多くの樹木に囲まれた甲山森林公園があった。公園に入ると |

月 日 : 2015年11月4日(水) 快晴

講座名 : 里山の竹の間伐体験

講 師 : 田淵武夫先生 (富田林の自然を守る会代表)

場 所 : 滝谷/奥の谷

|

|

|

||

| バイオトイレの使い方、 |

屋根裏教室、元々はみかん倉庫だったとか。今は立派な学習室 |

味はどう? |

||

|

|

|

||

| 午後の作業を控え、しっかり戴いています |

出で立ちだけはすっかり森林インストラクター |

左利きでしたっけ? |

月 日 : 2015年10月28日(水)

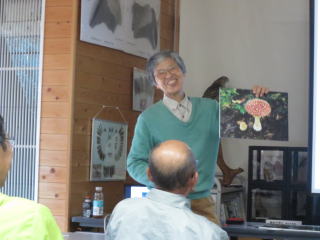

講座名 : きのこ入門

講 師 : 下野 義人 先生(三重大学大学院 協力研究員)

場 所 : 堺自然ふれあいの森

| 午前の座学では、きのことはどんな生き物なのか、きのこの役割、毒キノコについて等々。話はやや難しかったが最新 の分類体系では、菌類は植物より動物に近いといわれている。きのこのなかには動物や植物の遺体を分解してリサイクル する腐朽菌と、マツタケ等のように植物と共生する菌根菌がある。毒キノコについての昔からの言い伝えは全て誤りであ ること等を学んだ。 回は後北館長に同行してもらい特別に許可してもらった。最近の晴天続きできのこは少ないのでは、と心配されたが、全 員ズボンを草の実だらけにしながら真剣にきのこを探し。30種以上のきのこを観察、採集することができた。 |

|

|

|

||

| このきのこはとても美味しい。でも、毒キノコのベニテングタケ 食べたらダメヨ~ |

マツタケないかなぁ~ これは? 何? どこ? |

森の妖精のような可憐な姿 イヌセンボンタケ |

||

|

|

|

||

| スーパーで買っているものとはかなり違っているが、これが本来のエノキタケの姿、柄は黒っぽくビロード状 |

これはなにかな? シハイタケ? ハイ正解! | 水酸化カリウムの溶液をかけてみると黄色に変色 間違いなくアケボノドクツルタケ 猛毒です |

月 日 : 2015年10月21日(水) 晴れ

講座名 : 奈良公園の巨樹観察

講 師 : 甲斐野幸一先生、中村先生(グリーンあすなら)

場 所 : 奈良公園(興福寺〜春日大社付近)

| 道路に向かって大きく傾いた興福寺南円堂そばのスダジイ。土は雨に洗われ、根は剥き出しに。“スダジイは怒って います”と、甲斐野先生。人がとなりに道路を作った事が原因だ。甲斐野先生のお話が実に楽しい。“ムクロジは困って いる”そうだ。ムクロジの幹を突き抜けて竹が伸びている。何とかしてあげたい。脳をフル回転させる。どの木々も生き るのに必死だ。長きに亘り生き続けてきた木々は、生き残るための生活の知恵を一杯に示している。銀杏の葉っぱはあと に出てきたものほど葉柄が長い(お日さまを十分に受けるため)、桜の葉柄には蜜腺(ありを甘い密で誘い、周囲の害虫 も同時に餌としてありに駆除させる)、イヌシデは果苞を羽根状にして種子を遠くまで飛ばす、など。樹木の同定はなか なか難しい。苦手としてきた。葉の形、大きさ、葉脈の走行、葉縁の形状、樹皮、種子、全体の形などすべてを、自分で じっくり見て、特徴を考える。まずは自分の感性でしっかり観察すること。大変勉強になりました。 |

月 日 : 2015年10月14日(水)

講座名 : 農業体験①

講 師 : 四日克彦先生 (NPO法人ゴールドファーム代表)

場 所 : ゴールドファーム 木積農園/北阪農園

|

|

|

||

| 木積農園にて |

しっかり仕事しているところ撮りましたよ! |

難波ネギの植え付け |

||

|

|

|

||

| 芋ほり(北阪) 収穫って、楽しいね! |

本日の収穫 |

金ゴマの脱穀 |

月 日 : 2015年10月7日(水)

講座名 : ブナ林の保全

講 師 : 弘田 純 先生 他スタッフ数名(和泉葛城山ブナ愛樹クラブ)

場 所 : 和泉葛城山

| 最高の天気に恵まれ和泉葛城山へ、山頂は少し肌寒い感じで上着を羽織る人も。作業小屋前での写真撮影から講座スタ ート。国の天然記念物に指定されているエリア内の遊歩道で、ブナについての説明を聞きながら観察。残念なことに近年 は、枯れる木や風で倒れる木も多く、ブナの大木が減る傾向にある。又、ブナの成長には他の樹木に比べても著しく時間 がかかるとのこと。それゆえに管理して保護することが重要と感じられた。 作業小屋周辺で昼食の後、午後の講座は間 伐体験。3班に分かれて、足場の悪い中 慣れない鋸を持ち、伐採、枝払い、玉切りと悪戦苦闘しながら各班1本のヒノ キと格闘。ご褒美に檜風呂用にと輪切りにしたヒノキを頂いた。 クリ、アケビ、ムべ、アキグミ、ヤマナシ、サルナシ、ムカゴ等、多くの実を観察することができた。 |

|

|

|

||

| 作業小屋の前で全員集合 パチリ! |

ムベの実 アケビに似ているが皮は開かない |

樹齢200~250年のブナの大木 | ||

|

|

|

||

| 林床にはミヤマシキミの群落 |

手分けして枝払い |

ご褒美の檜 いい~香り |

月 日 : 2015年9月30日(水)

講座名 : 金剛山の植物①

講 師 : 桝谷祥子先生 (金剛山の植物に親しむ会・近畿植物同好会会員)

場 所 : 金剛山ちはや園地~山頂

|

|

|

||

| <ケシロヨメナ> |

<コウライテンナンショウ> |

<サラシナショウマ>イヌショウマとの違い、分かりますか | ||

|

|

|

||

| <カワチブシ> |

<ガンクビソウ> |

桝谷先生に上手に撮って頂きました |

月 日 : 2015年9月16日(水) 雨

講座名 : 湿地の生物

講 師 : 岸 恭子先生

場 所 : 丸山湿原、宝塚西谷の森公園

| 前週は台風のため、講座中止。今週こそは良い天気でありますように!! ょびじょ(美女??)。しかし我らシニア軍団、雨にも負けず果敢に湿原での生物観察に挑みました。丸山湿原は低山地の 谷にできた湧水による湿原。低層湿原や高層湿原のような泥炭を形成せず、湧水の涵養によって貧栄養な環境で形成され てきた。地域固有種を含む多様な生物種が確認できる貴重な場所である。季節によってはサギソウやとき草など可憐な花 が、八丁トンボなど希少種が観察されるとのこと。8月の調査では三百十数種もの植物を確認したそうだ。残念ながら9月 のこの時期はお花に乏しいとのこと。しかし水を一杯に含んだイヌノハナヒゲ群生を見て湿原を感じ、金みずひき、釣り 鐘にんじん、蔓りんどう、みみかき草、ぬまがやなど多くの植物に出会い、自然の豊かさを楽しんだ。 きく羽ばたく鷺に似たサギ草に出会いたい! |

|

|

|

||

| 丸山湿原群保全の会代表、岸先生より湿原の成り立ち、保全活動について聞く |

湿原への入り口。湿原維持のためには樹木の定期的間伐が必須 |

イヌノハナヒゲ群生。群生内に、黄や紫の花をつけたミミカキグサをみつけた。小さすぎて写真で示せないのが残念! |

||

|

|

|

||

| 湿原で見つけた花々 |

湿原で見つけた花々 |

西谷の森公園周辺の街路樹、ヤマボウシ |

月 日 : 2015年9月2日(水)

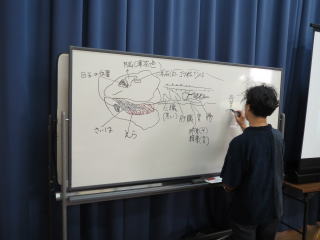

講座名 : 淡水魚入門

講 師 : 佃 十純 先生、大林 先生

場 所 : 大泉緑地 加呂登池

| 夏休み明け最初の講座は淡水魚入門、午前の座学はまず煮干しの解剖から、先生の説明を聞きながらピンセット、爪楊 枝で分解していく、脳・心臓・耳石・肝臓等々、うまく取り出し、先生に褒められる人や、分解したもののどこへ行った か分からなくなる者がいるなか、丁寧に指導していただいた。 中でギンブナは全部メスで他の魚の精子を感じて産卵することや、タナゴは二枚貝の中に卵を産んで育てること、モツゴ はオスが産卵場所を作ってメスが産んだ卵を守ること等、興味深い魚の生態も教えていただいた。 生き物採取。網で魚をすくい取るのは苦戦したがトラップには予想以上に魚が入っており、満足。 最後に、採れた魚や 他の生き物を種類ごと分けて講座終了。 |

|

|

|

||

| う~ん。耳石が見当らない。どこに? | アシスタントの大林さんが描いてくれた解剖図 |

大漁を目指す、長靴部隊集合 |

||

|

|

|

||

| 気持ちは前に、でも足がついてこない | 網の中には? |

モツゴ、タモロコ、ヨシノボリ、メダカ、ドジョウ、etc.を前に |

月 日 : 2015年7月29日(水)

講座名 : 河口・干潟の生物

講 師 : 山田 浩二 先生

場 所 : 近木川河口・貝塚自然遊学館

| 今日も暑くなりそう、集合場所の二色浜駅前にある一本だけのケヤキの木に無数のクマゼミが声を競い合い、いっそう 暑さをかもしだすなかで講座スタート。午前は近木川河口のヨシ原でのカニ釣り。「時期的にどうか」との先生の心配を よそに、釣れる!釣れる!2匹まとめて釣上げる時もあり大漁だった。釣れたカニの説明を受けた後川へリリースして午 前の講座は終了。 午後は干潟で生き物探し潮溜まりにはヤドカリ、エビ、ヒメハゼ、石をめくるとカニがいっぱい、そ の砂の中からウナギの赤ちゃんが出てきた、と思ったのはミミズハゼという魚でした。ウナギと言えば、昼食時、カワウ が川で何かを食べようとして苦戦していた、何を食べているのか双眼鏡で確認してみると、なんとウナギを食べていた。 贅沢なカワウが羨ましい。 |

|

|

|

||

| カニ 釣れた ゾー |

右のハサミが立派なハクセンシオマネキ ♂ |

ふんどしが大きくて丸いのがメス |

||

|

|

|

||

| オスのふんどしは三角 |

先生による投網実演(美しく広がっている) | 受講生の投網体験(よくできました?肩にまだ?) |

月 日 : 2015年7月22日(水)

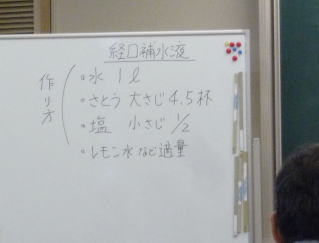

講座名 : アウトドアでの安全

講 師 : 平木祐治先生

場 所 : 栂文化会館

|

|

|

||

|

タネも仕掛けもありません |

「あっぱくん」相手に“もしもしカメよ・・・” |

料理レシピ?いや、平木先生愛用の熱中症対策水 |

||

|

|

|

||

|

擦り傷を乾かさずに治す新しい絆創膏。 |

今度は「ジミー君」相手、よりリアルに“もしカメ” |

「ジミー君」、通電中 |

月 日 : 2015年7月15日(水)

講座名 : 両生類と爬虫類

講 師 : 木下 裕美子先生、和田先生

場 所 : 堺自然ふれあいの森

|

|

ニホンカナヘビ。ヘビと言ってもドカゲの仲間。トカゲには眼が三つ。わかるかな? |

||

| 両生類、爬虫類のちがいは? |

あった、あったニホンアカガエル。かわいい!! |

|||

オタマジャクシからとのさまがえるへの変態。オタマジャクシ→後肢がでて→前肢右→前肢左→ とのさまがえる。 |

|

|

||

| ヌマガエル。おなかぽっくり。少々メタボ? |

両生類の住む湿地に咲くヌマトラノオ |

月 日 : 2015年7月8日(水)

講座名 : ビオトープ入門

講 師 : 大阪自然環境保全協会理事 木村進先生

場 所 : 栂文化会館・府立泉北高校

|

|

|

||

| ビオトープとは・・ |

ウン十年ぶりの顕微鏡、懐かしいでも真剣 |

さあしっかり観察・採取しましょう |

||

|

|

|

||

| ガマかヒメガマか。さて、どっち? |

童心に帰って・・・ |

これは想定外の収穫 |

月 日 : 2015年7月1日(水)

講座名 : 緑化入門

講 師 : NPO法人グリーンカレッジ大阪 北野敦美先生、井上先生、池田栄子先生

場 所 : 堺市都市緑化センター

| 早朝から大雨強風のあいにくの天気となったこの日の講座、幸い午前中は室内での座学からのスタート。先ず、 グリーアドバイザーの北野敦美先生によるお話。今年は梅の木は買わない方がいい。ウメ輪紋ウィルスに感染して いる可能性があるとか。トマトを甘くするのに水をやるなというのはウソ。骨粉が一番効くとか、園芸ソムリエの 口からは、意外な話が次から次へ展開、当方の頭の整理も追いつかないくらいに。次に井上先生の指導でカラーサ ンドつくり体験。思いのままに模様作りに挑戦、各人各様の「カラーサンドのテーブルヤシ」を作り上げた。結構 、楽しい実習であった。午後は予想通り雨も上がり池田先生に園内を案内頂いた。植物のエピソードを交えての楽 しい話を聞きながら、時間いっぱい園内散策を満喫。こんないいところとは知らなかった。また来てみたいと多く の受講生が語っていた。 |

|

|

|

||

| 園芸ソムリエのお話 |

カラーサンド体験、まんざらでもない出来栄え? |

カリン、なぜか木肌がキリンに似ている |

||

|

|

|

||

| 吉祥の庭、縁起のいい植物勢揃い |

シマトネリコ、大きくなりすぎて家がみすぼらしく見えるとか。 |

フルーツのトンネル、実りの季節に又来ます |

月 日 : 2015年6月24日(水)

講座名 : ネイチャーゲーム

講 師 : 井上健 太郎 先生、田中 利男 先生

場 所 : 堺市栂文化会館・西原公園

| 久しぶりに栂文化会館での講座。ありがたいことに今回も梅雨の中休みの中、今日の講座はネイチャーゲーム。 った親子合わせゲーム。一枚ずつ写真カードを引き、樹木や生き物の親と子を合わせるゲーム。チョウやカエル等の名前も分からず右往左往 しながらもなんとかペアを見つける。先生の解説を交えた答え合わせでは、解っていたのか勘が良かったのか、なんと全問正解。 公園に移り、「色合わせ」鹿になっての「プロジェクトワイルド」「袋の中はなぁに」「カモフラージュ」「私の樹」等のゲームを体験して 、生物の多様性を学び、それが微妙なバランスで保たれていること、視覚、聴覚、触覚を集中することにより今までとは違う形で自然に触れ て、改めて自然の面白さ、不思議さが実感できた。 り美しく仕上がり、皆満足。今日も一日楽しく学べました。 |

|

|

|

||

| 何ていうカエル? これ蛇みたいやけど、これでええんかなぁ | いっぱい集めたけど、同じ色ないわ |

「もっと落として」 帽子の中は? |

||

|

|

|

||

| プロジェクトワイルド。すみか、食べ物、水、どれも充分ですか |

先生、荷物いっぱいです |

きれいにできた葉っぱのステンドグラス |

月 日 : 2015年6月17日(水)

講座名 : 浜辺の植物観察

講 師 : 木村 進 先生

場 所 : せんなん里海公園

|

|

|

||

| 先生の話を熱心に聞き入るカレッジ生 |

海岸後背地斜面に生えるウバメガシの群落 |

コウボウムギ |

||

|

|

|

||

| ハマボウフウ |

ヒルサキツキミソウ昼に咲いて月見? |

ヒトモトススキ(阪南市の天然記念物)ススキと付くが、カヤツリグサの仲間 |

月 日 : 2015年6月10日(水)

講座名 : 昆虫入門

講 師 : 鈴木 真裕 先生

場 所 : 堺自然ふれあいの森

| 梅雨空が続き心配された空模様も10期生の晴れ女、晴れ男のパワーで雨雲を撃退。今日だけ?晴天に恵ま れた昆虫入門講座。ふれあいの森は里山入門に続いて今回が2回目。午前中は室内で生物の歴史、生物の多様性 、昆虫の形態や分類。また、生き物多様性の3つの危機プラス1、つまり、開発・乱獲、人間活動の縮小、外来 種+気候温暖化等について講義と、昆虫採集の方法を教わり、午後は採取網を持って野外での昆虫採集。チョウ やトンボ、バッタを追いかけ、最後に捕った昆虫の名前を悪戦苦闘しながら図鑑で調べて終了。何十年ぶりに子 供の頃に戻って、とても楽しい一日を過ごすことができた。 |

|

|

|

||

| 網の使い方の説明 |

準備完了、いざ出陣 |

これかな?いや!こっちやろ |

||

|

|

|||

| ハラビロトンボ |

黒地に黄色の斑点が美しいビロードハマキ(蛾) |

月 日 : 2015年6月3日(水)

講座名 : 哺乳類入門

講 師 : 早川 篤先生

場 所 : ノバティホール、長野公園

| 早朝からの激しい雨も、10期生の講座日となると急に勢いを失い、曇り〜小雨。まあ、今日はこれで良しと しよう! に登場する動物達の話を通じて、動物に対する見方、関係性が時代とともに変わってきていると話され、お話 が楽しく、ワッハハ・・・と笑っているうちに、肝心のお勉強は??? 最後に、生態ピラミッドの、特に下 層を支える生物が崩れると、上層全体にゆがみが生じるとのこと。深刻に受け止めました。自分たちの都合で 駆除されて良い生物、生かすべき生物なんてないんだと。先生のすべての生物に対する“愛”を感じました。 午後は長野公園で動物、特に哺乳類の痕跡(フィールドサイン)探し。大雨のあとということもあって、収穫 ゼロ。先生が道中ずうーっと携えてきた哺乳動物コレクションを観せていただき、機能による骨格の違いに頷 き、毛一本一本に生きるための意味があることに感動しました。 |

月 日 : 2015年5月27日(水)

講座名 : 鳥類入門

講 師 : 石井正春 先生

場 所 : 南港野鳥園

|

|

|

||

| 干潟での小さな生き物も顕微鏡があれば・・ |

ゴカイなどを啄むキアシシギ |

右脚ハサミを再生中のタカノケフサイソガニ、これは♂♀どちらかな | ||

|

|

|

||

| 池の周辺の塩生湿地に生えるヨシ原 |

鳥類の基礎知識の学習 昼食後の講座ですがしっかり聞いて・・・ |

双眼鏡・望遠鏡を使っての野鳥観察実習、見える!見える! |

月 日 : 2015年5月20日(水)

講座名 : 植物入門(木本)

講 師 : 栗谷 至 先生

場 所 : ファインプラザ大阪・光明池緑地

| 朝から快晴のいい天気の中で講座スタート。樹木とは? 生存戦略、構造、植生などについて、随所にユー モアを交えた栗谷先生独特の語り口調で、樹木について分かりやすく説明して頂いた。 午後はファインプラザから植物を観察しながら散策。まず、庭のケヤキについて、シュート(主軸)には大 きな葉がつき、小枝には小さい葉、種のつく枝の葉は独特で、葉を羽根の代わりに種のついた小枝ごと飛ばす 等、多くの説明を受けた。樹木だけでなく、道端や草地の草花もじっくり観察。緑地の森ではキビタキの美し いさえずりも。 |

|

|

|

||

| ケヤキの説明を聞く |

切られた痕を修復中 |

ナンテン、これ全体で一枚の葉? |

||

|

|

|||

| ダンゴムシ、この方がいないといい堆肥ができない |

地、まずイネ科の植物がはびこる、続いて…… |

月 日 : 2015年5月13日(水)

講座名 : 里山入門

講 師 : 後北先生

場 所 : 堺自然ふれあいの森

| 祝日が続き、水曜が2回も跳んで久々の自然カレッジ。自然が恋しい!! 午前は里山についての後北先生のお 話。里山とは人の働きかけにより維持される生態系。植物と、そこに暮らす動物や人々も含めた生態循環系に よって維持されるもの。講義のあとは、自然環境を考えての都市計画作りを4班に分かれて行った。午後はふ れあいの森を歩きながら自然観察。かつてのこの地に暮らした人々の生活を思い起こさせる、水田のレンゲ草 、お茶の木など。これらも放っておけば鬱蒼とした極相の森に変わってしまうんだ!昨日の雨とはうって変わ ってのさわやかな晴天。絶滅危惧種のキンラン、さときまだらひかげちょう(里黄斑日陰蝶)、日向ぼっこ中 の‘まむし’まで、多くの自然に触れました。 |

|

|

|

||

| グループで作成した都市計画図を発表 | さわやかな五月晴れ。見晴らし広場から見た和泉葛城山 | レンゲ草。水田の名残。 | ||

|

|

|

||

| キンラン(金蘭)。絶滅危惧種。来年も、ずっと見られますように!! | クロアゲハ幼虫(矢印)、2齢。どれ?小さすぎてわからん? | 茶色のまむし。大勢の人間に動ぜず。日なたでお昼寝?! |

月 日 : 2015年4月22日(水)

講座名 : 植物入門(草本)

講 師 : 木村 進 先生

場 所 : 堺市立栂文化会館・西原公園

|

|

|

||

| 木村先生のお話を熱心に聴講 |

スズメかな、カラスかな、それとも・・ |

フィールドでも真摯で前向き |

||

|

|

|||

| 雌雄異株のスイバ、雄株が圧倒的に少ないとか |

観察に没頭、そろそろ教室に・・・ |

月 日 : 2015年4月15日(水)

講座名 : 自然の見方・観察

講 師 : 田中 広樹 先生

場 所 : 堺市立栂文化会館

| 10期生最初の講座であり、わくわくしながら楽しみにしている様子。 「じっくりと見る」「目に見えないものを感じ取る」その視点を解説して頂き、いよいよ外へ。午前の観察 は会館の周辺で草木を観察。まずウバメガシの葉を触ってみて、今年の葉と去年葉の違いを実感。 いい物みつけたと、手にセミの抜け殻。そしてセミの羽化のお話。今は木々の花が咲く季節とのこと。よく 観るとクスノキ、モミジ、イチョウ、マツ等にかわいい花がいっぱい。午後の講座は、西原公園でのネイチ ャーゲームでスタート。一分間ゲーム、グループ対抗色合わせ競技、花のネーミング大会。 自然の見方、観察の楽しさを学んだ一日でした。 ルドで雨に遭うことなく終了できた。 |

|

|

|

||

| 抜け殻でセミの種類、雌雄が解るそうな |

ウバメガシの葉、よく観ると葉脈がとても美しい |

イチョウの雄花と、葉っぱの赤ちゃん |

||

|

|

|||

| この花に素敵な名前を付けましょう | 天然のお花畑で草花の観察 |

月 日 : 2015年4月8日(水)

講座名 : 開講式

講 師 :

場 所 : 堺市立栂文化会館

| 4月だというのに東京では雪。冬が逆戻りした感のあるこの日、大阪でも小雨がそぼ降る寒い天候の中、 ここ堺市立栂文化会館で2015年度の10期生開講式が行われた。10期生18名、理事・スタッフ7名の出席のも とほぼ10時定刻に開始。まず新谷代表理事の挨拶。カレッジの成り立ち、歩み、現状等の説明も巧みな話術 で緊張気味の場をすぐに和ませた。続いて、担当理事・スタッフの自己紹介、ガイダンス、集合写真撮影と 式次第に従い、午前の部が進められた。午後は10期生の自己紹介。饒舌な話は頼もしく、またお互いを知り 合うに意義ある場となった。最後は3班に分かれての班会議。班長・副班長選出もスムーズに進み、遅れがち であった式進行も定刻15:00に滞りなく終了。 |

新谷代表理事の挨拶 新谷代表理事の挨拶 |

|

3班に分かれて班会議、班長・副班長選出もスムーズに 3班に分かれて班会議、班長・副班長選出もスムーズに |

||

| 10期生です、気分は一年生 |